第3回

姪、医学部へ行く!

書家 沢村 澄子

人を救いたい

大阪に、ほとんど会うことのない妹がいる。電話もしない。しかし、それがたまぁぁ~にかかってくる時には、決まって猫なで声でのお願いごとである。

「なぁ、姉ちゃん。Мが医学部行きたい言い出してん。止めて。お金かかり過ぎや」。妹の娘、つまりわたしの姪が医学部へ行きたがっているという。「アカン言うても、奨学金もろて行くってきかへんわ。もし姉ちゃんがМを止められへんかったら、姉ちゃんにその奨学金の保証人になってもらうで!」と、妹はまくし立てた。そんなアホな。

翌日、今度はМから電話。やはり保証人を頼まれた。わたしは「何故医者になりたいのか」と聞いた。「人を救いたい」という返事。「それを言う人間の、最も救いたいのは自分自身や」と言ったら、突然、電話の向こうで姪は号泣した。彼女が落ち着くのを待ち、話を聞いて、「自己救済が終わった後、まだ医療を続けたいと思うかどうかはわからない。ダンサーや花屋をやりたくなっているかもしれない。その時、自由が利くよう、その若さで600万もの借金を背負うな」と言い、わたしは受話器を置いた。

それからまたさっぱりと沙汰がなくなり、一年ももっと経った頃、わたしの母から「Мちゃん、合格した!」と電話がきた。母は孫が医学部に受かり有頂天で、半分何を話しているのかよくわからない。「保証人どうしたん?」「アンタが断ったから、あの子、自分で保証人制度を手配して、家で一浪して行ったんや!」。姪は本気だった。

大阪の家を出て、彼女は地方の国立大医学部へと進んだらしい。もうそろそろ5年か6年生になるはずだ。そこでの様子を聞いたことは一度もないが、しかし、困れば電話がくるのだから、まず困ってはいない、はずだと、伯母は思う。

保証人を断った伯母はこの姪のことをよく思い出した。単純に、どうしているだろうか…と思われることがよくあった。これまで誰にも口外したことはなかったのだが、この姪と自分はどこか似ているような気がしていた。

消えない百ワット

わたしが初め教師を志したのは、いち早く実家を出て自立したかったからだ。いわば生計を立てるため。その教科を何にしようかと迷っていた高校2年のある日、書道の授業中に英語か何かの内職をしている生徒がいて、「キミらの中には筆に託したい思いや紙にぶつけたい思いはないんか!」と先生が怒鳴った時、それと同時にこの胸に百ワットの電燈が灯ったのだ。「わたしは書く!」。翌日「書道科を受けます」と担任に言い放ち、テニス部で、マンガ字で、お習字塾にも行ったことがなく、半紙に4文字が入らなかったこのわたしが書道科を受験。受かるはずがないと言われながら入学できたのはよかったのか、どうだったのか。15人の定員には見事に北海道から九州まで全国からの出身者がそろっていて、幼少期から英才教育を受けてきた彼らの中で、わたしはズバ抜けて下手だった。

何より、「わたしは書く!」って、わたしは一体何を書くつもりだったのか。血気盛んな十代、書きたいことは何やら溶岩のように溢れ出てきそうなのに、しかし、筆が上手に使えない自分にはその出口を作ることができず、筆こそが自分の行く手を阻むものだと思われた。エエィ、この際!と、バケツの墨に頭を突っ込んで、そのまま紙の上を這いずり回りたいような衝動にかられる日もあって、しかし、毎日教えられることはアカデミックな書の道。

かろうじて卒業して教員になり、教室での生徒たちとのにぎやかな生活は人生の喜び以外の何物でもなく、けれど、いつしか制作ばかりの日々になり、あっという間に、あの日から40年余りを書いてきたことになる。その間、幸か不幸か、この胸の百ワットはなぜか消えなかった。筆を折ってしまいそうな機会がないわけではなかったのだけれども。

38歳で病いで死にかけて、生き延びて、その時に得た「あぁ、人間は本当に死ぬんだなぁ…」という実感。それは、〝必ず死ぬから、それまでただ生きていればいい〟という安心となり、その安心は〝もう書かなくても生きていける〟とわたしに思わせた。それ以前には、受容しがたい〝自分の生〟というものに抗い、必死にもがいていたのだろう。

ところがその後も、わたしに書き続けさせる事象が次々と起こり、結局、今日この日までわたしは書家を続けている。自主的とも言い難いような、不可抗力みたいな塩梅をも含み含み、のらくらと、しかし休むことなく、わたしは書き続けてきた。

55歳で成人スティル病を発症し身体が動かなくなった時に、「絶対ここを出て、わたしは書く!」と再び思った。3カ月の入院生活では、病院の壁のあちこちに飾られた絵を眺めながら、「人を幸せにする書ってないのかなぁ…」。他にすることがなかったので、人を幸せにする書がどのようなものかと、一日中、そればかりを考えていた。

医学部に行った姪は、いよいよ医師になるんだろうか。そして、姪もまた、あぁ…と思う日があって、それでもまだ、人を救いたいと思うのだろうか。

〈残水〉 180×720cm 紙・墨

「書のよろこび 沢村澄子展」 2023年4月22日ー6月4日 石神の丘美術館(岩手県岩手町)

〈廻〉 240×432cm 紙・墨

「沢村澄子&高杉隆二人展」 2023年4月29日ー5月28日 Art + half studio(岩手県八幡平市)

〈阿吽〉 200×320cm 紙・墨

「沢村澄子展 −阿吽−」 2023年10月23日ー10月28日 ギャラリー彩園子(岩手県盛岡市)

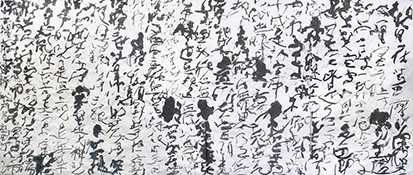

〈般若心経〉 240×576cm 紙・墨

「沢村澄子展 −阿吽−」 2023年10月23日ー10月28日 ギャラリー彩園子(岩手県盛岡市)

〈山川草木〉 180×288cm 紙・墨

「沢村澄子展 −阿吽−」 2023年10月23日ー10月28日 ギャラリー彩園子(岩手県盛岡市)

さわむら すみこ (文と書)

Sumiko Sawamura

1962年大阪生まれ。書家。新潟大学教育学部特設書道科在籍中から個展による作品発表を始め、これまでに百回を超える。書を「書くこと(Writing)」と定義。「描かない(Not drawing)」という姿勢で自作と絵画を分別。

岩手県美術選奨(2001年度)、第29回宮沢賢治賞奨励賞(2019年)、第73回芸術選奨美術部門文部科学大臣賞受賞(2023年)。

2024年1月22日ー1月27日ギャラリー檜e・F(東京)、3月15日ー3月31日ギャラリーみつけ(見附)、3月16日ー3月31日新潟絵屋で個展。3月16日ー5月6日佐久市立近代美術館「コレクション展」にて作品展示。

https://sawamura-sumiko.work